Einleitung: Ein neuer Blick auf den Tod

„Death Game“ (im Original: 이재, 곧 죽습니다 – frei übersetzt: „Yi-jae, du wirst bald sterben“) stellt eine ungewöhnliche Mischung aus Fantasy, Mystery, Anthologie und Thriller dar. Die Serie basiert auf einem erfolgreichen Webtoon, der 2019 auf Naver veröffentlicht wurde, und greift zentrale Fragen des Lebens und Sterbens auf. Im Mittelpunkt steht ein Protagonist, der nach jahrelangem Scheitern und Enttäuschungen – insbesondere im Arbeitsleben – den ultimativen Ausweg sucht. Doch anstatt den Tod als Befreiung zu empfinden, wird er von diesem selbst als Beleidigung betrachtet. So beginnt ein surrealer Pakt: Um seine Verachtung des Sterbens zu sühnen, wird er gezwungen, in zwölf aufeinanderfolgenden Leben zu sterben und sich dabei immer neuen, oft grotesken Prüfungen zu stellen. Diese innovative Prämisse liefert nicht nur spannende Action und überraschende Wendungen, sondern wirft auch fundamentale Fragen zur Existenz, zum Sinn des Lebens und zur Verantwortung gegenüber den Liebsten auf.

Die Handlung: Zwischen Wiedergeburt und moralischer Läuterung

Ausgangspunkt – Verzweiflung und Selbstmord

Die Geschichte beginnt mit Choi Yi-jae, einem jungen Mann, der nach sieben Jahren erfolgloser Jobsuche in eine tiefe Krise gerät. Enttäuscht von der Gesellschaft, in der er sich ständig als Versager fühlt, entscheidet er sich letztlich, seinem Leben ein Ende zu setzen. Doch anstatt ihm den erhofften Frieden zu schenken, begegnet ihm der Tod – personifiziert in einer mysteriösen, charismatischen Gestalt, die ihn anschuldigt, den Tod als selbstverständlich abzutun. Dieser Zorn führt zu einem übernatürlichen Pakt: Yi-jae wird verurteilt, zwölfmal zu sterben und in unterschiedlichen Körpern wiedergeboren zu werden. Dabei erhält er jedes Mal die Chance, sein Schicksal zu ändern, wenn er es schafft, den unausweichlichen Tod des jeweiligen Körpers abzuwenden.

Der Zyklus der Wiedergeburt

Jede der zwölf Inkarnationen stellt Yi-jae vor neue Herausforderungen und moralische Dilemmata. So muss er nicht nur körperliche Gefahren überwinden, sondern auch mit den Folgen seiner eigenen Entscheidungen und dem Leid seiner Mitmenschen leben. Beispielsweise erlebt er als ein reicher Erbe (gespielt von Choi Si-won) einen luxuriösen, aber letztlich flüchtigen Lebensstil, der in einer Katastrophe endet. In einer anderen Inkarnation schlüpft er in die Rolle eines Extremsportlers (verkörpert von Sung Hoon), der in einem waghalsigen Fallschirmsprung tragisch scheitert. Jede dieser Lebensspannen ist sorgfältig inszeniert und liefert dem Zuschauer überraschende Wendungen, die die Zerbrechlichkeit des Lebens und den unaufhaltsamen Fluss des Schicksals eindrucksvoll verdeutlichen.

Die zentrale Botschaft

Im Kern wirft „Death Game“ die Frage auf, ob der Tod – und insbesondere der selbstgewählte Tod – wirklich als Lösung für persönliche und gesellschaftliche Probleme dienen kann. Die Serie zeigt eindrucksvoll, dass das Leben trotz aller Widrigkeiten kostbar ist. Auch wenn Yi-jae in jedem neuen Leben mit den Schatten seiner Vergangenheit konfrontiert wird, so liegt die Chance zur Läuterung und zur persönlichen Entwicklung stets in seinen Händen. Dabei wird deutlich: Es sind nicht die äußeren Umstände, die den Wert des Lebens bestimmen, sondern die Fähigkeit, sich selbst und anderen gegenüber Verantwortung zu übernehmen.

Die Charaktere: Mehr als nur Rollen im Spiel des Todes

Choi Yi-jae – Der zerrissene Held

Im Mittelpunkt steht ohne Zweifel der Protagonist Choi Yi-jae, brillant verkörpert von Seo In-guk. Yi-jae ist ein Mann, der im ständigen Konflikt mit sich selbst und der Gesellschaft steht. Er symbolisiert den modernen Menschen, der sich zwischen den Erwartungen der Umwelt und den eigenen, oft widersprüchlichen Bedürfnissen hin- und hergerissen fühlt. Seine zahlreichen Inkarnationen erlauben es der Serie, unterschiedliche Facetten seiner Persönlichkeit zu zeigen – von Resignation und Verzweiflung bis hin zu aufkeimender Hoffnung und dem Streben nach Wiedergutmachung.

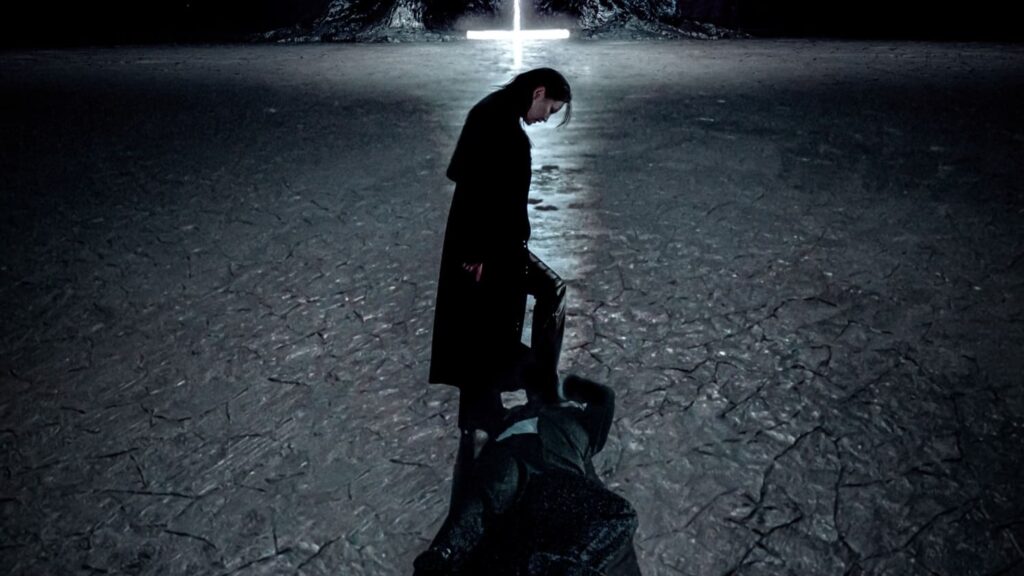

Death – Die mysteriöse Vollstreckerin

Die Rolle der Personifikation des Todes wird von Park So-dam gespielt, die der Figur eine Aura von kühler, berechnender Autorität verleiht. Death ist nicht einfach ein Schicksalsbringerin, sondern eine vielschichtige Gestalt, die sowohl Strafe als auch Chance symbolisiert. Sie ist es, die Yi-jae immer wieder vor neue Herausforderungen stellt und ihn zwingt, über den eigenen Wert und die Bedeutung von Leben und Sterben nachzudenken. Ihre Darstellung hebt sich besonders durch eine Mischung aus Eleganz, Sarkasmus und unergründlicher Tiefe ab.

Die Ensemble-Besetzung – Gesichter einer verlorenen Welt

Ein besonderes Merkmal von „Death Game“ ist die beeindruckende Besetzung, die in jeder Inkarnation eine andere Facette der menschlichen Existenz zeigt. Neben den Hauptrollen treten namhafte Schauspieler wie Choi Si-won, Sung Hoon, Kim Kang-hoon, Jang Seung-jo, Lee Jae-wook und Lee Do-hyun auf – jeder von ihnen verkörpert eine einzigartige Lebensgeschichte, die Yi-jae auf seinem Weg begegnet. So erlebt der Zuschauer nicht nur ein facettenreiches Schauspiel, sondern auch einen Querschnitt durch gesellschaftliche Milieus und Schicksale, die oft in direktem Kontrast zu Yi-jaes eigener Geschichte stehen.

Einige interessante Fakten hierzu:

- Casting-Überraschungen: Ursprünglich war die Hauptrolle angeblich an Kang Ha-neul gedacht, bevor Seo In-guk endgültig besetzt wurde. Dies machte die Rolle umso spannender, da In-guks Interpretation des Charakters sowohl Tiefe als auch Verletzlichkeit vermittelt.

- Comeback einer Heldin: Park So-dam kehrt mit dieser Rolle nach einer längeren gesundheitlichen Pause zurück – ein Fakt, der nicht nur ihre schauspielerische Vielseitigkeit unterstreicht, sondern auch symbolisch für das Thema Wiedergeburt in der Serie steht.

- Vielschichtige Nebencharaktere: Jeder Inkarnation liegt eine eigene Geschichte zugrunde, die oft anonym bleibt – bis Yi-jae in deren Körper erwacht und deren Schicksal mit seinem eigenen verknüpft wird. Diese Konstruktion ermöglicht es, gesellschaftliche Themen wie den Druck der modernen Arbeitswelt, familiäre Konflikte und den Kampf gegen soziale Ausgrenzung zu thematisieren.

Produktion und Technik: Ein Meilenstein in Sachen visuelle Effekte

Ein hoher Anspruch an die VFX

„Death Game“ hebt sich vor allem durch seine beeindruckende visuelle Umsetzung hervor. Mit einem VFX-Budget von insgesamt rund ₩3,35 Milliarden – eine Summe, die in der südkoreanischen Fernsehlandschaft ihresgleichen sucht – wird dem Zuschauer ein nahezu filmreifes visuelles Erlebnis geboten. Moderne Technologien und innovative Spezialeffekte lassen die surrealen und oft bizarren Szenen lebendig werden. So entstehen beeindruckende Transformationen, in denen Yi-jae in den Körpern seiner Inkarnationen erscheint, und es werden visuelle Metaphern genutzt, um den Übergang zwischen den Leben zu verdeutlichen.

Drehbuch und Regie: Ha Byung-hoon als Visionär

Die Serie wird von Ha Byung-hoon geschrieben und inszeniert, der bereits mit Dramen wie „Go Back“ (2017) und „18 Again“ (2020) große Erfolge feierte. Seine Handschrift zeigt sich in einer Mischung aus scharfzüngiger Ironie und emotionaler Tiefe, die es ihm ermöglicht, das komplexe Thema von Leben und Tod in eine packende narrative Struktur zu kleiden. Die Entscheidung, einen Webtoon als Vorlage zu wählen, hat es zudem ermöglicht, eine bereits bewährte Geschichte in ein neues, visuell anspruchsvolles Format zu übertragen.

Herausforderungen am Set

Die Dreharbeiten verliefen trotz des hohen Ambitionsniveaus nicht immer reibungslos. Insbesondere die zahlreichen Szenen, in denen aufwendige CG-Elemente integriert werden mussten, stellten das Produktionsteam vor große technische Herausforderungen. Dennoch gelang es dank modernster Kameratechnik und innovativer Postproduktion, jede Szene detailreich und atmosphärisch einzufangen. Die Verwendung von anamorphotischen Weitbildformaten und modernen Lichttechniken trägt dazu bei, dass die Serie nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell überzeugt.

Ein interessanter Fakt: Einige Szenen mussten unter extremen Bedingungen gedreht werden – sei es bei Nacht oder unter Einsatz von Spezialeffekten, die den Eindruck erwecken, als würde sich die Realität selbst verflüssigen. Diese technische Meisterleistung unterstreicht den Anspruch der Macher, dem Zuschauer ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.

Musik und Soundtrack

Auch der musikalische Unterbau der Serie verdient besondere Erwähnung. Unter der Leitung von Park Sung-il entstand ein Soundtrack, der die mystische Atmosphäre der Serie perfekt untermalt. Vom Hauptthema „Even If There’s No Miracle“, gesungen von Seo In-guk, bis zu instrumentalen Stücken, die die Spannung in den dramatischen Momenten erhöhen – die Musik unterstützt die emotionale Tiefe der Handlung und trägt wesentlich zum Gesamterlebnis bei.

Thematische Analyse: Existenzialismus, gesellschaftliche Normen und die Suche nach Erlösung

Der Wert des Lebens

Ein zentrales Thema von „Death Game“ ist die Frage nach dem Wert des Lebens. Yi-jae, der sich anfangs in seiner Verzweiflung für den Selbstmord entscheidet, muss in jeder neuen Inkarnation feststellen, dass das Leben – so vergänglich und oft schmerzhaft es auch sein mag – einen unvergleichlichen Wert besitzt. Die Serie stellt dabei die These auf, dass das Streben nach Leben und Selbstverwirklichung niemals vergeblich ist, selbst wenn die Umstände scheinbar aussichtslos sind.

Die Konsequenzen des Selbstmords

Ein weiterer, gesellschaftlich relevanter Aspekt ist die Auseinandersetzung mit den Folgen des Selbstmords. Yi-jaes Entscheidung, sein Leben zu beenden, wird nicht nur zu seinem eigenen Verderben, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf seine Familie und Freunde. Die Serie kritisiert die verbreitete Vorstellung, dass der Tod eine Lösung für alle Probleme sein könne, und zeigt stattdessen auf, wie sehr das Leben – mit all seinen Fehlern und Herausforderungen – auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen in unserem Umfeld mit sich bringt.

Gesellschaftliche Erwartungen und der Druck der modernen Arbeitswelt

„Death Game“ reflektiert zudem den Druck, dem viele junge Menschen in der heutigen Arbeitswelt ausgesetzt sind. Die unerbittliche Jobsuche und der ständige Vergleich mit anderen, die scheinbar erfolgreich sind, führen bei Yi-jae zu einer existenziellen Krise. Diese Problematik wird durch die Darstellung zahlreicher Lebenswege, in die er hineingezwungen wird, noch verstärkt. Jede Inkarnation zeigt auf unterschiedliche Weise, wie gesellschaftliche Normen und Erwartungen das individuelle Glück und die Selbstwahrnehmung beeinflussen können.

Moralische Läuterung und der Weg zur Selbstakzeptanz

Schließlich steht auch die moralische und emotionale Läuterung des Protagonisten im Mittelpunkt. Yi-jae muss lernen, dass das Leben – trotz aller Rückschläge und Fehler – immer noch Chancen bietet. Indem er in den unterschiedlichen Leben Erfahrungen sammelt, wird er nach und nach gezwungen, sich seinen eigenen Ängsten und Schwächen zu stellen. Dieser Prozess der Selbstreflexion und des inneren Wachstums bildet das emotionale Herzstück der Serie und liefert dem Zuschauer nicht nur Nervenkitzel, sondern auch eine tiefgründige Botschaft.

Internationale Resonanz und kulturelle Bedeutung

Globaler Hype und Zuschauerzahlen

Bereits kurz nach der Veröffentlichung zeigte sich, dass „Death Game“ international großes Interesse weckt. Besonders in Ländern wie Indonesien, Thailand und weiteren Regionen erlangte die Serie hohe Zuschauerzahlen und fand Platz in den Top-Ten der meistgesehenen Serien in über 40 Ländern. Diese internationale Resonanz verdeutlicht, dass Themen wie die Suche nach dem Sinn des Lebens und der Umgang mit existenziellen Krisen universell ansprechen – unabhängig von kulturellen Unterschieden.

Ein Blick auf die Bewertungen und Kritiken zeigt, dass sowohl Fans als auch Kritiker die innovative Erzählweise und die beeindruckenden visuellen Effekte loben. Gleichzeitig wird aber auch kritisiert, dass die Handlung stellenweise zu sehr auf spektakuläre Effekte setzt, anstatt die narrative Tiefe vollständig auszuschöpfen. Dennoch überwiegt der positive Eindruck, was „Death Game“ zu einem wichtigen Meilenstein im Genre der Überlebens- und Reinkarnationsdramen macht.

Vergleich mit anderen Streaming-Erfolgen

In einer Zeit, in der Serien wie „Squid Game“ und „Alice in Borderland“ das globale Fernsehen dominieren, reiht sich „Death Game“ nahtlos in diesen Trend ein – bietet aber gleichzeitig eine eigene, frische Perspektive. Während bei „Squid Game“ der Fokus stark auf den brutalen Wettbewerben und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten liegt, kombiniert „Death Game“ diese Elemente mit einer philosophischen Auseinandersetzung über Leben und Tod sowie der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen. Diese Mischung macht die Serie nicht nur zu einem unterhaltsamen Nervenkitzel, sondern auch zu einem Spiegelbild moderner gesellschaftlicher Herausforderungen.

Gesellschaftlicher Diskurs und Zukunftsaussichten

Die Thematik von „Death Game“ regt zudem zu einer breiteren Diskussion über psychische Gesundheit und die Herausforderungen der modernen Gesellschaft an. In einer Welt, in der der Druck von der Arbeitswelt, von sozialen Medien und gesellschaftlichen Erwartungen stetig zunimmt, ist die Frage nach dem Wert des eigenen Lebens aktueller denn je. Die Serie liefert dabei nicht nur Unterhaltung, sondern auch Denkanstöße und fordert den Zuschauer auf, sich mit eigenen Ängsten und Zweifeln auseinanderzusetzen.

In Zukunft dürfte „Death Game“ nicht nur als erfolgreiche Unterhaltungssendung in Erinnerung bleiben, sondern auch als kulturelles Phänomen, das wichtige gesellschaftliche Themen in den Vordergrund rückt. Kritiker und Zuschauer werden noch lange über die Frage diskutieren, ob und wie der Tod – und der Umgang mit ihm – in unserer modernen Welt neu definiert werden kann.

Besondere Produktionsfakten und Hintergründe

Ein Webtoon als Ausgangspunkt

Die Serie basiert auf einem Webtoon, der 2019 von Lee Won-sik und Ggulchan veröffentlicht wurde. Der Webtoon erfreute sich schnell großer Beliebtheit und wurde für seine originelle Herangehensweise und die düstere, aber zugleich faszinierende Story gelobt. Die Adaption in eine TV-Serie stellt somit nicht nur eine mediale Erweiterung dar, sondern auch eine Transformation eines bereits bewährten Erzählformats. Dabei wurden viele Elemente des Originals beibehalten, während gleichzeitig neue, visuell beeindruckende Effekte hinzugefügt wurden, um das fantasievolle Setting lebendig werden zu lassen.

Produktionsteams und technische Partnerschaften

Die Serie wurde von SLL, Studio N und Saram Entertainment produziert – drei der führenden Produktionsfirmen in Südkorea, die bereits hinter einigen der größten TV-Hits des Landes stehen. Die Zusammenarbeit dieser Firmen sorgte dafür, dass „Death Game“ in puncto Qualität und Innovationsgeist neue Maßstäbe setzt. Besonders hervorzuheben ist dabei der massive Einsatz von visuellen Spezialeffekten. So wurde ein Budget von rund ₩3,35 Milliarden speziell in die Entwicklung und Umsetzung der CG-Elemente investiert. Diese Investition ermöglichte es, die surrealen Übergänge zwischen den Inkarnationen und die oft bizarren, fast traumartigen Szenen mit einer Präzision und Detailtiefe zu realisieren, wie sie in Südkoreas Fernsehproduktion bisher selten zu sehen war.

Casting und schauspielerische Leistungen

Ein weiterer spannender Aspekt der Produktion ist die vielschichtige Besetzung. Die Hauptrolle, die ursprünglich auch an andere namhafte Schauspieler vergeben wurde, fand schließlich in Seo In-guk ihren idealen Ausdruck. Seine Darstellung als Choi Yi-jae – ein Mann, der zwischen Resignation und dem verzweifelten Streben nach einem Neuanfang hin- und hergerissen ist – wird von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt. Auch die Rückkehr von Park So-dam, die in dieser Rolle den Tod verkörpert, wird als bemerkenswerter Comeback-Moment gewertet. Die Zusammenarbeit dieser beiden Größen sorgt für eine besondere Spannung und Intensität, die den Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute fesselt.

Die zahlreichen Nebenrollen, die jeweils eine der zwölf Inkarnationen darstellen, sind ebenfalls bemerkenswert. Jede Figur bringt eine eigene Geschichte und einen individuellen Blick auf das Leben mit – von reichen Erben bis hin zu extremen Sportlern und verstoßenen Jugendlichen. Diese Vielfalt macht nicht nur die narrative Struktur der Serie komplex und abwechslungsreich, sondern bietet auch einen tiefen Einblick in die verschiedenen sozialen Schichten und Lebensrealitäten in Südkorea.

Innovative Drehtechniken und Setdesign

Um die vielschichtige Geschichte adäquat in Szene zu setzen, wurden bei den Dreharbeiten modernste Techniken eingesetzt. Die Verwendung von anamorphotischen Weitbildformaten, innovativen Lichtkonzepten und ausgeklügelten Kamerafahrten schafft eine visuelle Ästhetik, die dem Zuschauer das Gefühl vermittelt, in eine alternative Realität einzutauchen. Dabei wurden auch ungewöhnliche Drehorte genutzt, um den Kontrast zwischen den unterschiedlichen Inkarnationen zu verdeutlichen. So wechseln die Schauplätze von luxuriösen Privathaushalten über heruntergekommene Wohnviertel bis hin zu extremen Action-Szenen – jeder Ort ist dabei so gestaltet, dass er die jeweilige Stimmung und Thematik der Inkarnation unterstützt.

Ein interessantes Detail: Einige Szenen, die den Übergang zwischen den Leben symbolisieren, wurden durch den Einsatz spezieller Übergangseffekte realisiert – etwa fließende Bildwechsel und surreale Farbübergänge, die den Eindruck vermitteln, als ob die Grenzen zwischen Realität und Traum zunehmend verschwimmen. Diese filmische Raffinesse unterstreicht den Anspruch der Macher, dem Zuschauer nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern ihn in ein nahezu hypnotisches visuelles Erlebnis zu entführen.

Kritische Rezeption und gesellschaftliche Wirkung

Lob und Kritik – Ein geteiltes Echo

Seit dem ersten Auftritt hat „Death Game“ sowohl Lob als auch kritische Stimmen auf sich gezogen. Viele Rezensenten heben die originelle Prämisse, die beeindruckende visuelle Umsetzung und die starke schauspielerische Leistung hervor. Insbesondere die Art und Weise, wie die Serie existenzielle Fragen und die Bedeutung des Lebens thematisiert, wird als innovativ und tiefgründig empfunden. Die visuelle Brillanz und die gelungene Inszenierung der Spezialeffekte werden als seltene Leistung in der südkoreanischen Fernsehproduktion gewürdigt.

Auf der anderen Seite kritisieren einige Stimmen, dass die Erzählung stellenweise zu sehr auf spektakuläre Effekte setzt und dabei an narrativer Tiefe verliert. Kritiker bemängeln, dass die überraschenden Wendungen manchmal eher auf Schockeffekten basieren als auf einem konsistenten, logisch aufgebauten Plot. Dennoch überwiegt für viele Zuschauer der Gesamteindruck: Die Serie bietet ein intensives, emotional aufgeladenes Erlebnis, das zum Nachdenken anregt.

Internationale Begeisterung und kulturelle Relevanz

Die Resonanz auf „Death Game“ war international enorm. In zahlreichen Ländern – insbesondere in Südostasien, Südamerika und Europa – konnte die Serie hohe Zuschauerzahlen verzeichnen und avancierte in vielen Märkten zu einem Top-Titel. Diese globale Begeisterung zeigt, dass die behandelten Themen – wie die Suche nach dem Sinn des Lebens, der Kampf gegen soziale Isolation und die Kritik an überzogenen gesellschaftlichen Erwartungen – universell ansprechen.

Darüber hinaus hat die Serie einen kulturellen Diskurs angestoßen: In Foren, sozialen Medien und in Fachkreisen wird intensiv über die gesellschaftlichen Implikationen des dargestellten Lebensstils diskutiert. Die Frage, ob der selbstgewählte Tod jemals eine Lösung sein kann und wie sehr unser individuelles Schicksal mit dem unserer Mitmenschen verknüpft ist, wird neu aufgerollt. Dies führt dazu, dass „Death Game“ weit über den reinen Unterhaltungswert hinaus als Spiegel der modernen Gesellschaft wahrgenommen wird.

Zukunftsaussichten und Einfluss auf das Genre

Angesichts des überwältigenden internationalen Erfolgs und der intensiven Diskussionen um die Thematik wird erwartet, dass „Death Game“ auch zukünftig Maßstäbe im Genre der Überlebensdramen setzen wird. Die innovative Kombination aus Fantasy, Thriller und gesellschaftskritischer Botschaft könnte nicht nur weitere Adaptionen inspirieren, sondern auch dazu beitragen, das Genre neu zu definieren. Streaming-Dienste, allen voran Netflix, haben in den vergangenen Jahren bereits mehrfach bewiesen, dass sie mit solchen Serien internationale Erfolge feiern können – und „Death Game“ reiht sich nahtlos in diese Erfolgsreihe ein.

In diesem Zusammenhang wird auch die Rolle der visuellen Effekte und der technischen Umsetzung zunehmend wichtiger. Die hohe Investition in CG-Technologien und innovative Drehtechniken, wie sie in „Death Game“ zu sehen sind, könnte zukünftig den Standard für viele Serien neu definieren. Dabei zeigt sich: Um in der heutigen, globalisierten Medienlandschaft zu bestehen, muss nicht nur eine packende Geschichte erzählt, sondern diese auch technisch auf höchstem Niveau inszeniert werden.

Fazit: Ein fesselndes Erlebnis an der Schwelle zwischen Leben und Tod

„Death Game“ ist mehr als nur ein weiterer Überlebenskampf – es ist ein komplexes Geflecht aus existenziellen Fragen, gesellschaftlicher Kritik und beeindruckender filmischer Umsetzung. Die Serie zwingt den Zuschauer dazu, sich mit den fundamentalen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen: Was bedeutet es wirklich zu leben? Wie viel Verantwortung trägt man für das Leid der Menschen um einen herum? Und inwieweit können individuelle Entscheidungen das kollektive Schicksal beeinflussen?

Mit einer herausragenden Besetzung, einem visionären Regisseur und einem Team, das keine Mühen gescheut hat, um modernste Technik in den Dienst der Erzählung zu stellen, gelingt es „Death Game“, den Zuschauer in eine Welt zu entführen, in der jede Entscheidung – und jeder Tod – eine tiefere Bedeutung hat. Die Serie verbindet nervenaufreibende Action mit philosophischen Tiefgang und regt zum Nachdenken an, ohne dabei an Spannung einzubüßen.

Obwohl die Erzählstruktur gelegentlich als zu effektreich kritisiert wird, überwiegt der Gesamteindruck: „Death Game“ bietet ein unvergleichliches visuelles und emotionales Erlebnis, das sowohl Fans von dystopischen Thrillern als auch Zuschauer, die sich für die großen Fragen des Lebens interessieren, gleichermaßen begeistert. Mit ihrem mutigen Ansatz, Tabus zu brechen und die Grenzen zwischen Realität und Fantasie zu verwischen, setzt die Serie neue Maßstäbe im Genre und könnte langfristig einen prägenden Einfluss auf die internationale Serienlandschaft haben.

Angesichts der globalen Zuschauerzahlen und der intensiven Diskussionen über die behandelten Themen ist „Death Game“ ein klarer Beleg dafür, dass es in unserer heutigen Zeit nicht nur um reine Unterhaltung geht, sondern auch um die Reflexion der Herausforderungen und Widersprüche unserer Gesellschaft. In einer Welt, in der der Druck der modernen Arbeitswelt, der soziale Vergleich und die allgegenwärtige Angst vor dem Scheitern immer stärker werden, bietet die Serie einen Raum, in dem diese Probleme aufgearbeitet und hinterfragt werden können.