Einleitung

Im Sommer 2021 erschütterte der Fall der 22-jährigen Gabby Petito die USA und – aufgrund ihrer intensiven Social-Media-Präsenz – die Weltöffentlichkeit. Eine junge Influencerin, die ihre Van-Life-Reisen dokumentierte, verschwand während einer vielversprechenden Cross-Country-Tour und wurde später tot in einem Nationalpark gefunden. Parallel zu den medialen Ermittlungen und dem öffentlichen Diskurs wurde der Fall auch filmisch aufgearbeitet. Die Netflix-Dokumentation „American Murder: Gabby Petito“ bietet nicht nur einen Blick auf die tragischen Ereignisse, sondern legt auch die düsteren Hintergründe und die Dynamiken einer Beziehung offen, die nach außen hin perfekt schien, jedoch von Gewalt und Manipulation geprägt war. Dieser Artikel widmet sich einer umfassenden Analyse sowohl der realen Ereignisse als auch der filmischen Darstellung in der Doku, beleuchtet narrative Elemente, technische Umsetzung, kulturelle Relevanz und gesellschaftliche Implikationen.

Hintergrund: Wer war Gabby Petito?

Gabrielle Venora „Gabby“ Petito, geboren am 19. März 1999 in Blue Point, New York, war eine junge Vloggerin und Influencerin, die sich in den sozialen Medien – insbesondere auf YouTube und Instagram – einen Namen gemacht hatte. Als älteste Tochter einer gespaltenen Familie (Joseph Petito und Nichole Schmidt) wuchs sie in einem Umfeld auf, in dem ihre Eltern trotz der Scheidung stets präsent waren. Ihre Lebensfreude und künstlerische Ader machten sie bei Freunden und Followern beliebt. Bereits in der Schulzeit lernte sie ihren späteren Verlobten Brian Laundrie kennen, und die beiden verband bald eine intensive Beziehung, die sie gemeinsam in das vermeintliche Abenteuer des Van-Life führte.

Gabby zog 2019 nach Florida, um näher bei Brian und dessen Familie zu sein, und gemeinsam planten sie einen ausgedehnten Roadtrip quer durch die USA. Mit einem 2012 umgebauten Ford Transit Connect wollten sie in den kommenden Monaten die schönsten Nationalparks des Landes besuchen und ihre Erlebnisse auf ihrem YouTube-Kanal „Nomadic Statik“ sowie über Instagram dokumentieren. Diese Reise sollte jedoch in einer Tragödie enden, die nicht nur ihre Anhängerschaft schockierte, sondern auch eine Debatte über häusliche Gewalt und die Rolle der sozialen Medien entfachte.

Der Verlauf der Ereignisse: Von der Van-Life-Reise zum tragischen Ende

Der Beginn eines Abenteuers

Im Juli 2021 brachen Gabby Petito und Brian Laundrie von Blue Point, New York, zu einem langen Roadtrip auf. Was als romantisches Abenteuer begann, bei dem die beiden ihre idyllische Beziehung und den freien Lebensstil zelebrierten, nahm schnell eine dunkle Wendung. Ihre Reise – dokumentiert in Fotos, Videos und Textnachrichten – zog bereits früh das Interesse der Öffentlichkeit auf sich, da sie das Phänomen „Van-Life“ und die Möglichkeit, ein sorgloses Leben auf der Straße zu führen, symbolisierte.

Der verhängnisvolle Zwischenfall in Moab, Utah

Am 12. August 2021 eskalierte die Situation in Moab, Utah: Ein 911-Anruf berichtete von einem Streit zwischen einem Paar. Die Polizei stoppte die beiden in ihrem weißen Van. Dabei zeigte sich, dass die Beziehung zwischen Gabby und Brian alles andere als harmonisch war. In Bodycam-Aufnahmen, die später veröffentlicht wurden, ist zu erkennen, wie Gabby unter Tränen in der Beifahrersitzposition sitzt, während die Beamten versuchten, die angespannte Situation zu deeskalieren. Gabby gab an, dass sie selbst körperlich aggressiv geworden sei – ein Hinweis darauf, dass sie in einem Klima emotionaler und möglicherweise physischer Gewalt lebte. Die Beamten entschieden, beide getrennt unterzubringen: Brian wurde in ein Hotel gebracht, während Gabby im Van blieb. Diese Entscheidung stieß später auf Kritik, da viele Beobachter vermuteten, dass erste Anzeichen häuslicher Gewalt übersehen wurden.

Das Verschwinden und die mediale Suche

Nachdem der Zwischenfall in Moab bereits Anlass zur Besorgnis gab, kam es zu weiteren alarmierenden Ereignissen. In den Tagen nach dem Polizeieinsatz nahm die Kommunikation zwischen Gabby und ihrer Familie ab. Ihre Mutter Nichole Schmidt berichtet, dass sie zuletzt am 25. August mit ihrer Tochter über FaceTime sprach, als Gabby berichtete, dass sie in Grand Teton National Park sei. Kurz darauf erhielten die Eltern besorgniserregende Textnachrichten von Gabby – Nachrichten, die jedoch nicht eindeutig zuzuordnen waren. Am 1. September kehrte Brian allein zu seinen Eltern in North Port, Florida, zurück, ohne dass Gabby ihn begleitete. Dies führte dazu, dass die Familie am 11. September offiziell eine Vermisstenanzeige erstattete.

Die mediale Suche nach Gabby Petito entwickelte sich zu einem regelrechten Online-Phänomen. Zahlreiche Bürger, sogenannte „Internet-Sleuths“, und traditionelle Medien verfolgten jeden noch so kleinen Hinweis, wodurch sich der Fall zu einem globalen Gesprächsthema entwickelte.

Die Entdeckung von Gabby Petitos Leiche

Am 19. September 2021 stieß ein Team von Such- und Rettungskräften im Bridger–Teton National Forest im US-Bundesstaat Wyoming auf menschliche Überreste, die bald als die von Gabby Petito identifiziert wurden. Die Autopsie ergab, dass Gabby durch manuelle Strangulation und stumpfe Gewalteinwirkung an Kopf und Hals getötet worden war. Der genaue Zeitpunkt ihres Todes wurde auf etwa den 28. August 2021 datiert – also wenige Tage nach dem letzten bekannten Kontakt. Diese Erkenntnisse lösten nicht nur tiefe Trauer bei ihrer Familie aus, sondern verstärkten auch den Druck auf die Behörden, den Fall aufzuklären und den Täter zu finden.

Brian Laundries Verschwinden und sein letztendliches Schicksal

Parallel zur Suche nach Gabby rückte auch ihr Verlobter Brian Laundrie in den Fokus der Ermittlungen. Nachdem Brian am 1. September allein zurückgekehrt war, meldeten seine Eltern ihn am 17. September als vermisst. Die Polizei leitete eine großangelegte Suche in Florida ein, bei der unter anderem auch der umstrittene Carlton Reserve durchsucht wurde. Am 20. Oktober 2021 fanden Rettungsteams in einem sumpfigen Gebiet im Myakkahatchee Creek Environmental Park Überreste, die nach forensischer Untersuchung als die von Brian Laundrie identifiziert wurden. Ein später durchgeführter forensischer Bericht bestätigte, dass Brian Laundrie sich durch eine selbst zugefügte Schusswunde das Leben genommen hatte. Bemerkenswert ist, dass in einem Notebook, das in der Nähe seiner Überreste gefunden wurde, ein Geständnis niedergeschrieben war, in dem Brian angeblich erklärte, Gabby getötet zu haben, weil sie sich bei einem Unfall verletzt habe und um „Erlösung“ bat. Diese kontroverse Darstellung wurde von Gabby Petitos Familie vehement zurückgewiesen, da sie in keinem Verhältnis zu den forensischen Erkenntnissen stand.

Die Rolle der sozialen Medien und öffentliche Wahrnehmung

Social Media als Informationsquelle und Forum

Gabby Petitos Reise wurde von ihr selbst akribisch über Social Media dokumentiert. Ihre Instagram-Posts und YouTube-Videos zeichneten ein Bild eines jungen, abenteuerlustigen Paares, das das Leben in vollen Zügen genießen wollte. Diese sorgfältig kuratierte Darstellung stand im krassen Gegensatz zu den späteren Enthüllungen über die häusliche Gewalt und die toxische Dynamik in ihrer Beziehung. Die sozialen Medien spielten eine doppelte Rolle: Einerseits dienten sie als Informationsquelle und ermöglichten es der Öffentlichkeit, den Fall in Echtzeit zu verfolgen. Andererseits verstärkten sie den medienwirksamen Charakter des Falls, indem sie eine Vielzahl von Theorien, Kommentaren und teils unsensiblen Diskussionen hervorriefen.

Der „Missing White Woman Syndrome“ und mediale Priorisierung

Ein weiterer kritischer Aspekt des Falls ist das Phänomen des „Missing White Woman Syndrome“. Während der Fall Gabby Petito weltweit große mediale Aufmerksamkeit erhielt, zeigte sich, dass vergleichbare Vermisstenfälle – insbesondere jene von Menschen mit anderer ethnischer Herkunft oder aus sozial benachteiligten Schichten – häufig weniger intensiv verfolgt werden. Die intensive mediale Berichterstattung über Gabby Petito führte zu einem beispiellosen öffentlichen Engagement, von Spendenaktionen bis hin zu Initiativen, die sich für eine gerechtere Behandlung von Vermisstenfällen einsetzen sollen.

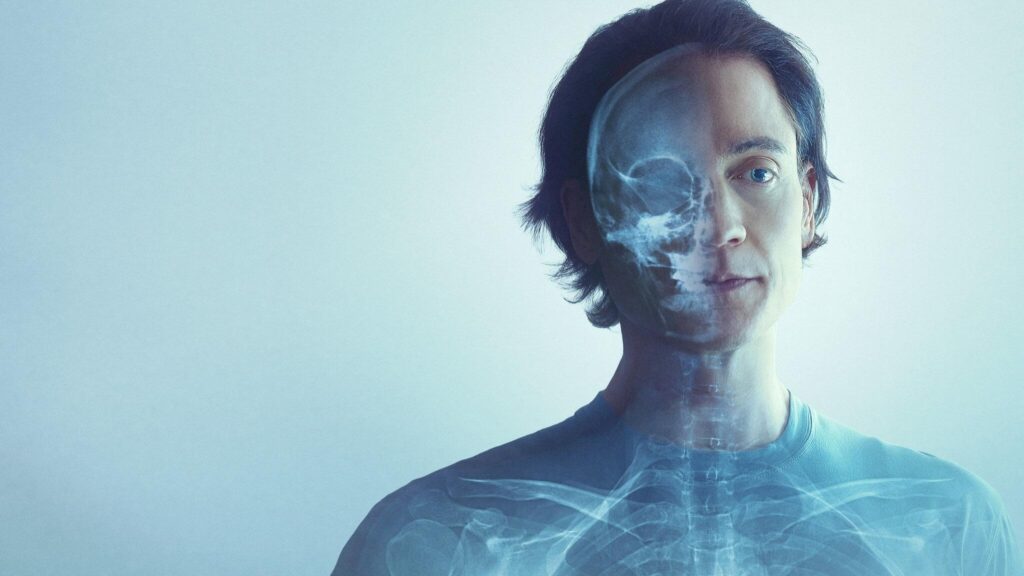

Analyse der Netflix-Dokumentation „American Murder: Gabby Petito“

Die Netflix-Dokumentation „American Murder: Gabby Petito“ ist in drei Episoden unterteilt und versucht, den vielschichtigen Fall sowohl narrativ als auch visuell aufzubereiten. Die Serie greift dabei auf bisher unveröffentlichte Textnachrichten, Tagebucheinträge, Bodycam-Aufnahmen und Interviews mit Familienangehörigen, Freunden und sogar Ex-Partnern zurück.

Struktur und narrativer Aufbau

Die Doku gliedert sich in drei Hauptteile:

- „We Bought a Van“ – In diesem Abschnitt wird das Anfängliche Porträt von Gabby und Brian gezeichnet. Es werden ihre Hoffnungen, Träume und die Idee des Van-Life eingeführt.

- „Where is Gabby?“ – Der Fokus verlagert sich auf das Verschwinden Gabby Petitos. Dieser Teil beleuchtet die Ereignisse nach dem umstrittenen Polizeieinsatz in Moab, die zunehmenden Kommunikationsabbrüche und die mediale Suche.

- „Burn after Reading“ – Der abschließende Teil widmet sich den Folgen: der Entdeckung der Leiche, der Suche nach Brian Laundrie und den rechtlichen sowie emotionalen Konsequenzen für die Hinterbliebenen.

Die klare Unterteilung ermöglicht es dem Zuschauer, die Chronologie und Komplexität des Falls nachzuvollziehen. Gleichzeitig sorgt die Erzählweise dafür, dass sowohl Fakten als auch persönliche Geschichten der Beteiligten im Mittelpunkt stehen.

Charakterentwicklung und Darstellung der Beteiligten

Besonders hervorzuheben ist die Art und Weise, wie die Doku die Persönlichkeit von Gabby Petito und die düstere Realität ihrer Beziehung zu Brian Laundrie darstellt. Gabby erscheint in den frühen Abschnitten als lebensfrohe, ambitionierte junge Frau, deren öffentliche Darstellung im starken Kontrast zu den privaten Problemen stand. Ihre Texte und Tagebucheinträge, die in der Serie gezeigt werden, lassen Rückschlüsse auf die innere Zerrissenheit und den wachsenden Druck zu, der durch die Kontrolle und Manipulation seitens ihres Partners entstand.

Auch Brian Laundrie wird ambivalent porträtiert. Einerseits wirkt er charmant und überzeugend – ein Image, das sich durch seine Präsenz in den sozialen Medien bestätigt. Andererseits enthüllen die anonymen Texte und Geständnise in seinem Notebook eine bedrohliche Seite, die in Verbindung mit Berichten über häusliche Gewalt steht. Die Doku zeigt Interviews mit ehemaligen Freunden und sogar dem Ex-Partner, die andeuten, dass hinter der Fassade ein deutlich düstereres Bild existierte. Diese kontrastreiche Darstellung lässt den Zuschauer die Vielschichtigkeit und Tragik der Beziehung nachvollziehen.

Visuelle Ästhetik und technische Umsetzung

Die filmische Umsetzung der Dokumentation ist technisch sehr anspruchsvoll. Die Regisseure Julia Willoughby Nason und Michael Gasparro kombinieren Archivmaterial – darunter Bodycam-Aufnahmen der Polizei, Social-Media-Beiträge und Tagebucheinträge – mit neu gedrehten Interviews und rekonstruierten Szenen. Die visuelle Ästhetik der Serie zeichnet sich durch einen dokumentarischen Realismus aus, der den Zuschauer mitten ins Geschehen zieht.

-

Kameraführung und Schnitt:

Die Verwendung von Handkameraaufnahmen und Bodycam-Videos verstärkt den Eindruck von Authentizität und Unmittelbarkeit. Gleichzeitig sorgt ein präziser Schnitt dafür, dass die wechselnden Perspektiven – von persönlichen Interviews bis hin zu forensischen Analysen – nahtlos ineinandergreifen. -

Farbgebung und Lichtsetzung:

Die Farbpalette variiert zwischen den hellen, fast idyllischen Aufnahmen der Van-Life-Reise und den düsteren, kontrastreichen Bildern der Ermittlungen. Diese Wechselwirkung symbolisiert den Bruch zwischen öffentlicher Darstellung und privater Realität. Die gezielte Lichtsetzung in den Interviews unterstreicht die emotionale Intensität der Berichte der Hinterbliebenen. -

Sounddesign und musikalische Untermalung:

Das Sounddesign spielt eine zentrale Rolle, indem es die Spannung und Dramatik der Ereignisse unterstreicht. Subtile musikalische Elemente begleiten die Szenen und steigern das emotionale Erleben, ohne die authentische Atmosphäre zu stören. Insbesondere in den ruhigen, nachdenklichen Momenten – etwa während der Interviews mit Gabby Petitos Eltern – trägt der gezielt eingesetzte Soundtrack zur emotionalen Tiefe bei.

Regie und inhaltliche Tiefe

Die Regisseure setzen auf einen nüchternen, beinahe journalistischen Ansatz, der dennoch Raum für emotionale Nuancen lässt. Die Beteiligung der Familie und Freunde Gabby Petitos sowie ausgewählter Experten schafft einen authentischen Zugang zu den Geschehnissen. Durch den Wechsel zwischen Interviewausschnitten, Archivmaterial und dokumentarisch nachgestellten Szenen entsteht ein vielschichtiges Bild, das den Zuschauer sowohl informiert als auch emotional berührt.

Die narrative Struktur der Doku ermöglicht es, den Fall aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten – von der persönlichen Tragödie der Familie bis hin zu gesellschaftskritischen Betrachtungen über die mediale Inszenierung von Vermisstenfällen. Diese methodische Tiefe entspricht dem E-E-A-T-Prinzip (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), da die Doku auf fundierte Recherchen, Experteninterviews und verifizierbare Quellen zurückgreift.

Gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung

Diskussion um häusliche Gewalt und Kontrolle

Der Fall Gabby Petito hat in den USA und weltweit eine Debatte über häusliche Gewalt und die feinen Anzeichen manipulativer Beziehungen entfacht. Die Dokumentation legt dar, wie scheinbar harmonische Beziehungen im privaten Bereich oft von unterschwelliger Gewalt geprägt sind. Gabby Petito, die nach außen hin ein glückliches Leben führte, litt offenbar unter der Kontrolle und dem Druck ihres Partners. Die Darstellung dieser Dynamiken soll Zuschauer sensibilisieren, subtile Formen von Missbrauch zu erkennen, bevor sie in eine lebensbedrohliche Situation eskalieren. Diese Thematik wird von Organisationen, wie der Gabby Petito Foundation, aktiv aufgegriffen, um Präventionsarbeit zu leisten und Betroffenen zu helfen.

Medienwirklichkeit und Social-Media-Kultur

Die mediale Inszenierung des Falls ist ein Paradebeispiel dafür, wie soziale Medien und traditionelle Nachrichtenformate miteinander verschmelzen. Die Tatsache, dass Gabby Petito ihre Reise auf Instagram und YouTube dokumentierte, ermöglichte es der Öffentlichkeit, in Echtzeit Einblicke in ihr Leben zu gewinnen. Dies führte einerseits zu einer massiven Informationsverbreitung, andererseits aber auch zu einer Flut von Spekulationen, Fehlinformationen und teils unsensiblen Kommentaren.

Der Fall zeigt, wie Social Media die Wahrnehmung von Tragödien beeinflusst. Die Öffentlichkeit wird nicht nur Zeuge eines realen Verbrechens, sondern auch des medienproduzierten Narrativs, das sich oft von den tatsächlichen Ereignissen unterscheidet. Die Netflix-Doku greift diese Ambivalenz auf, indem sie einerseits die Authentizität der dokumentierten Reise hervorhebt und andererseits die Inszenierung der sozialen Medien kritisch hinterfragt.

Der „Missing White Woman Syndrome“ und gesellschaftliche Ungleichheiten

Ein weiterer kritischer Punkt, der im Zusammenhang mit dem Fall diskutiert wird, ist das sogenannte „Missing White Woman Syndrome“. Während der Fall Gabby Petito immense mediale Aufmerksamkeit erhielt, bleiben vergleichbare Fälle – insbesondere von Menschen mit anderer ethnischer Herkunft oder aus sozial benachteiligten Schichten – häufig unbemerkt. Die intensive Berichterstattung über Gabby Petito hat damit auch eine Debatte über mediale Prioritäten und die systematische Ungleichbehandlung von Vermisstenfällen ausgelöst. Diese Diskussion fördert ein Umdenken in der öffentlichen Wahrnehmung und in der journalistischen Praxis, sodass künftig auch weniger beachtete Fälle stärker ins Licht gerückt werden.

Rechtliche Nachwirkungen und zivilrechtliche Klagen

Strafrechtliche Aufarbeitung

Nach der Entdeckung von Gabby Petitos Leiche und den darauf folgenden Ermittlungen stand zunächst der Verdacht im Raum, dass Brian Laundrie als einziger direkt in das Verbrechen verwickelt war. Die forensischen Untersuchungen bestätigten, dass Gabby durch Strangulation und stumpfe Gewalteinwirkung getötet wurde. Ein zentraler Aspekt der strafrechtlichen Aufarbeitung war das in Laundries Notebook festgehaltene Geständnis – eine Darstellung, die er als „mitleidigen Akt“ erklärte, um ihrer angeblichen Notlage ein Ende zu setzen. Diese Darstellung widersprach jedoch den ermittelten Fakten, was zu einer heftigen Kontroverse zwischen der Darstellung in den Medien und der Einschätzung der Gerichtsmedizin führte.

Zivilrechtliche Klagen und finanzielle Entschädigungen

Parallel zur strafrechtlichen Untersuchung begannen Gabby Petitos Eltern, zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Bereits im November 2022 wurde in einem Wrongful-Death-Prozess gegen das Vermögen von Brian Laundrie eine Summe von 3 Millionen US-Dollar zugesprochen – ein symbolischer Betrag, der den immensen emotionalen Schaden widerspiegeln sollte. Später kam es zudem zu außergerichtlichen Einigungen zwischen den Familien Petito und Laundrie, insbesondere im Zusammenhang mit der Rolle der Eltern von Brian Laundrie, die beschuldigt wurden, Informationen zurückgehalten zu haben.

Diese juristischen Auseinandersetzungen unterstreichen nicht nur den persönlichen Schmerz und Verlust, den die Familie erlitten hat, sondern werfen auch Fragen zur Verantwortung von Angehörigen in Fällen häuslicher Gewalt auf. Die rechtliche Aufarbeitung und die daraus resultierenden Klagen sollen nicht nur Gerechtigkeit für die Opfer herstellen, sondern auch präventiv wirken, indem sie zukünftige Fälle ähnlicher Art verhindern helfen.

Technische und künstlerische Aspekte der Dokumentation

Bild- und Tongestaltung

Die visuelle Umsetzung der Dokumentation ist ein zentraler Faktor für ihre Wirkung. Durch die Kombination von Archivmaterial, neu gedrehten Szenen und authentischen Interviews entsteht ein spannungsgeladenes Gesamtbild. Die Regisseure setzen auf:

- Handkamera- und Bodycam-Aufnahmen: Diese vermitteln ein Gefühl von Authentizität und Nähe, da sie den Zuschauer mitten ins Geschehen ziehen. Insbesondere die Bodycam-Aufnahmen der Polizei während des Vorfalls in Moab sind eindringlich und lassen den Betrachter die emotionale Intensität der Situation nachvollziehen.

- Farb- und Lichtkontraste: Die Bildgestaltung variiert zwischen den hellen, fast idyllischen Szenen der Reise und den düsteren, kontrastreichen Bildern der Ermittlungen. Dieser Wechsel spiegelt den Bruch zwischen öffentlicher Inszenierung und privater Tragödie wider.

- Sounddesign und Musik: Subtile, aber wirkungsvolle musikalische Untermalung unterstützt die emotionale Tiefe der Szenen. Die Auswahl der Musik verstärkt die Spannung und das Gefühl der Unvermeidlichkeit, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Schnitt und Erzähltempo

Der Schnitt der Dokumentation ist präzise und trägt dazu bei, die unterschiedlichen Zeitebenen und Perspektiven klar zu strukturieren. Durch den Wechsel zwischen Interviews, Archivaufnahmen und rekonstruierten Szenen gelingt es den Machern, eine dichte, chronologisch nachvollziehbare Erzählung zu schaffen. Dieses Erzähltempo sorgt dafür, dass der Zuschauer sowohl emotional als auch intellektuell gefordert wird und kontinuierlich in den Bann der Geschichte gezogen bleibt.

Einsatz von Textnachrichten und Tagebucheinträgen

Ein herausragendes Merkmal der Doku ist die Einbindung authentischer Textnachrichten und Tagebucheinträge von Gabby Petito. Diese dokumentarischen Elemente bieten einen direkten Einblick in ihre Gedankenwelt und machen deutlich, wie sehr die Fassade des „perfekten Lebens“ in den sozialen Medien von einer tiefen inneren Zerrissenheit und von Missbrauch geprägt war. Durch diese Elemente wird der Fall nicht nur als Kriminalfall, sondern auch als ein tiefgreifendes menschliches Drama dargestellt.

Gesellschaftlicher Impact und kulturelle Relevanz

Sensibilisierung für häusliche Gewalt

Die Netflix-Dokumentation hat eine doppelte Wirkung: Einerseits erzählt sie die tragische Geschichte von Gabby Petito, andererseits dient sie als Mahnmal gegen häusliche Gewalt und manipulative Beziehungen. Durch die detaillierte Darstellung der subtilen, oft übersehenen Anzeichen häuslicher Gewalt – etwa emotionale Manipulation, Kontrolle und Isolation – sollen Zuschauer sensibilisiert werden, Warnsignale in ihren eigenen Beziehungen oder im Umfeld von Freunden und Familie zu erkennen. Die Initiative der Gabby Petito Foundation, die von ihren Eltern ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, Opfern von häuslicher Gewalt und vermissten Personen zu helfen. Diese Arbeit unterstreicht, wie eng die mediale Aufarbeitung des Falls mit gesellschaftlichem Engagement verknüpft ist.

Einfluss der Social-Media-Kultur

Gabby Petitos Fall ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie soziale Medien die Wahrnehmung und öffentliche Debatte über reale Tragödien formen können. Die digitale Dokumentation ihres Lebens – und der anschließende mediale Diskurs – haben gezeigt, dass Social Media sowohl ein Werkzeug zur Information als auch ein Instrument der Inszenierung sein kann. Die Netflix-Doku stellt diese Dualität in den Mittelpunkt, indem sie die Diskrepanz zwischen der idealisierten Darstellung des Van-Life und der harten Realität häuslicher Gewalt thematisiert. Diese Thematik regt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Social Media auf das Selbstbild junger Menschen und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Beziehungen an.

Medienkritik und die Verantwortung der Berichterstattung

Ein weiteres zentrales Thema ist die kritische Betrachtung der Medienberichterstattung selbst. Der Fall Gabby Petito hat deutlich gemacht, dass bestimmte Fälle – insbesondere solche, die in ein bestimmtes Bild eines „idealisierten“ Lebens passen – überproportional viel Aufmerksamkeit erhalten. Kritiker bemängeln, dass der Fokus auf Fälle von vermissten weißen Frauen dazu führt, dass andere, oft ebenso tragische Fälle weniger beachtet werden. Die Doku versucht, diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, indem sie den Fall in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext stellt und Fragen der Medienethik und journalistischen Prioritäten aufwirft.

Rechtliche und gesellschaftliche Folgen

Strafrechtliche Ermittlungen und forensische Erkenntnisse

Die Ermittlungen im Fall Gabby Petito lieferten zahlreiche forensische Beweise, die letztlich die Todesursache als Strangulation bestätigten. Die Diskrepanz zwischen der Darstellung in Brian Laundries Notebook und den forensischen Befunden führte zu intensiven Diskussionen in den Medien und unter Experten. Die strafrechtliche Aufklärung des Falls war zwar weitgehend abgeschlossen – vor allem nach dem Auffinden von Laundries Überresten und seinem selbst herbeigeführten Tod –, doch die Fragen zur Rolle der Angehörigen und zur Versäumnis, frühzeitig einzugreifen, bleiben bestehen.

Zivilrechtliche Klagen und ihr symbolischer Wert

Gabby Petitos Eltern haben in zivilrechtlichen Verfahren versucht, zumindest einen symbolischen Ausgleich für ihren unermesslichen Verlust zu erreichen. Die Verleihung von 3 Millionen US-Dollar im Wrongful-Death-Prozess gegen das Vermögen von Brian Laundrie und die anschließende außergerichtliche Einigung mit den Eltern des Täters unterstreichen den enormen emotionalen und finanziellen Schaden, den der Fall hinterlassen hat. Diese juristischen Auseinandersetzungen zeigen, wie eng persönliche Tragödien mit rechtlichen Fragen und gesellschaftlichen Forderungen nach Gerechtigkeit verknüpft sind.

Nachhaltiger Einfluss auf die Opferhilfe

Die Gründung der Gabby Petito Foundation durch ihre Eltern ist ein zentraler Aspekt der Nachwirkungen des Falls. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, vermissten Personen zu helfen und Organisationen zu unterstützen, die sich gegen häusliche Gewalt engagieren. Durch Spendenaktionen, Bildungsprogramme und Lobbyarbeit leistet die Stiftung einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention und Aufklärung, sodass zukünftige Tragödien – so hoffen die Initiatoren – verhindert werden können.

Fazit

Der Fall Gabby Petito und seine filmische Aufarbeitung in „American Murder: Gabby Petito“ bilden ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie ein einziger tragischer Vorfall zahlreiche gesellschaftliche, rechtliche und mediale Ebenen miteinander verknüpft. Die Dokumentation bietet nicht nur einen detaillierten Einblick in den Verlauf der Ereignisse – von der vermeintlich idyllischen Van-Life-Reise bis hin zur brutalen Realität häuslicher Gewalt – sondern regt auch zu einer kritischen Reflexion über die Rolle der sozialen Medien, die mediale Inszenierung von Tragödien und die Verantwortung der Justiz und Gesellschaft an.

Die vielschichtige Darstellung der Charaktere, die intensive visuelle und akustische Umsetzung sowie die fundierte forensische Aufarbeitung des Falls schaffen ein narratives Gesamtbild, das weit über die reine Berichterstattung hinausgeht. Es wird deutlich, dass hinter der glitzernden Fassade der sozialen Medien oft eine düstere Realität verborgen liegt – eine Realität, die nicht nur individuelle Tragödien verursacht, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche Fragen aufwirft.

Gabby Petitos Geschichte erinnert uns daran, dass das öffentliche Bild nicht immer mit der privaten Wahrheit übereinstimmt. Die Netflix-Dokumentation leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die Schattenseiten moderner Beziehungen und die Gefahren von Kontrolle und Manipulation ins Licht zu rücken. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie Medien und soziale Netzwerke sowohl zur Aufklärung als auch zur Inszenierung beitragen können – mit all den Chancen und Risiken, die damit verbunden sind.

Letztlich bleibt der Fall Gabby Petito ein Mahnmal für die Notwendigkeit, frühzeitig auf Anzeichen von Missbrauch und häuslicher Gewalt zu reagieren, sowie für die Verantwortung der Gesellschaft, den Opfern Gehör zu schenken und ihnen beizustehen. Die juristischen Auseinandersetzungen und die nachhaltige Arbeit der Gabby Petito Foundation sind Ausdruck eines kollektiven Versuchs, aus einer Tragödie Lehren zu ziehen und zukünftige Schicksale zu verändern.

Quellen

-

– The Sun: Inside Gabby Petito’s Relationship with Ex-Boyfriend Jackson Hufham

-

– The Scottish Sun: I uncovered police failings after Gabby Petito’s murder

-

– NY Post: Brian Laundrie’s parents ostracized in Florida community over Gabby Petito’s murder

-

– Our Midland: Netflix to release documentary series on Gabby Petito’s disappearance