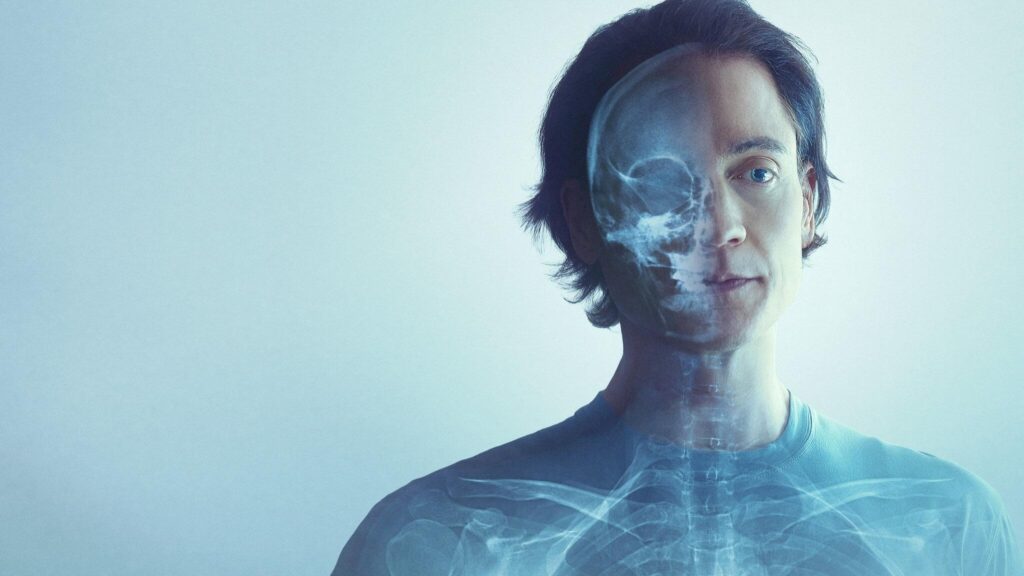

Im Zeitalter des Biohackings und der grenzenlosen technologischen Möglichkeiten wirft die Netflix-Dokumentation Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will einen tiefgründigen Blick auf die extreme Lebensphilosophie des Tech-Unternehmers Bryan Johnson. Der Film, der 2025 von Chris Smith inszeniert wurde, dokumentiert Johnsons kompromisslose Bestrebungen, den Alterungsprozess nicht nur aufzuhalten, sondern – so ambitioniert es auch klingen mag – sogar umzukehren. Dabei wird sein minutiös geplanter Alltag, sein tägliches Ritual von über 100 Pillen, strikten Diäten, intensiven Trainingsroutinen und experimentellen medizinischen Behandlungen detailliert in Szene gesetzt.

Im Folgenden wird die Dokumentation umfassend analysiert. Neben der inhaltlichen Zusammenfassung und der Darstellung der narrativen Struktur widmen wir uns der visuellen Ästhetik, dem Sounddesign sowie der Regie und technischen Umsetzung. Darüber hinaus wird der kulturelle und gesellschaftliche Kontext beleuchtet, in den Don’t Die eingebettet ist – ein Kontext, in dem Fragen nach Selbstoptimierung, den Grenzen des menschlichen Körpers und der Rolle von Geld und Macht in der modernen Wissenschaft immer präsenter werden. Abschließend fließen auch kritische Stimmen und wissenschaftliche Skepsis in die Betrachtung ein, um das Spannungsfeld zwischen Fortschrittsglauben und den Risiken radikaler Selbstexperimente zu erfassen.

1. Einleitung

Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will zählt zu den aktuell diskutierten Dokumentationen, die das Phänomen des Biohackings in den Fokus rücken. Unter der Regie des renommierten Dokumentarfilmers Chris Smith werden die Exzesse eines Multimillionärs gezeigt, der seine körperliche Existenz als experimentelles Projekt versteht. Die Dokumentation bietet einen intimen Einblick in Bryan Johnsons Leben, in dem er mit Hilfe neuester medizinischer und technologischer Verfahren versucht, den natürlichen Alterungsprozess zu überlisten. Dabei bleibt der Film stets kritisch, ohne jedoch in eine reine Verherrlichung extremer Selbsterfahrung abzurutschen.

Die Frage, ob Unsterblichkeit oder zumindest eine signifikante Verlängerung des Lebens erreichbar ist, stellt den zentralen thematischen Kern des Films dar. Gleichzeitig regt Don’t Die zu einer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und ethischen Fragestellungen an: Welche Rolle spielt der technologische Fortschritt in der modernen Medizin? Und wie beeinflusst dabei der enorme finanzielle Spielraum von Tech-Mogulen die Forschungslandschaft?

2. Hintergrund und Kontext

Bryan Johnson ist keine unbekannte Figur in der Welt des Unternehmertums und der Technologie. Er erlangte seinen Reichtum unter anderem durch den Verkauf seines Zahlungsabwicklungsunternehmens Braintree an PayPal, was ihm ein finanzielles Polster in Millionenhöhe verschaffte. Diese wirtschaftliche Freiheit ermöglicht es ihm, in seine eigenen gesundheitlichen Experimente zu investieren – ein Projekt, das er selbst Project Blueprint nennt.

Johnson sieht sich selbst als Pionier in einem Bereich, in dem konventionelle medizinische Ansätze an ihre Grenzen stoßen. Sein Ziel ist es, die biologische Uhr zurückzudrehen und den Körper in einen Zustand zu versetzen, der dem eines viel jüngeren Menschen entspricht. Neben der Einnahme zahlloser Pillen und streng kontrollierter Ernährungspläne setzt er auch auf neuartige, experimentelle Therapien. Dabei dokumentiert er seine täglichen Routinen penibel, um den Fortschritt messbar zu machen und der Wissenschaft zugänglich zu machen.

Diese extreme Selbstoptimierung steht exemplarisch für einen Zeitgeist, in dem der Mensch zunehmend versucht, die natürlichen Grenzen des Körpers zu überwinden. Die Diskussion um Biohacking, Transhumanismus und die Möglichkeit eines verlängerten oder sogar ewigen Lebens hält in der Öffentlichkeit Einzug – obgleich wissenschaftliche Studien oftmals auf die noch unzureichende Validität vieler Ansätze hinweisen. In diesem Spannungsfeld positioniert sich Don’t Die als Versuch, nicht nur die Faszination, sondern auch die Gefahren und moralischen Dilemmata eines solchen Lebensstils aufzuzeigen.

3. Inhalt und Themen der Dokumentation

Die Dokumentation gliedert sich in mehrere thematische Blöcke, die den Zuschauer Schritt für Schritt in die Welt von Bryan Johnson einführen:

3.1. Das Konzept von Project Blueprint

Im Mittelpunkt der Dokumentation steht das ehrgeizige Vorhaben, den Alterungsprozess zu stoppen und – wenn möglich – rückgängig zu machen. Johnsons Project Blueprint umfasst einen minutiös strukturierten Tagesablauf, der medizinische Behandlungen, strenge Diäten und ein intensives Trainingsprogramm miteinander verknüpft. Zahlreiche Interviews mit Johnson selbst und seinem Expertenteam vermitteln dabei den Eindruck einer fast rituellen Routine, in der jede Minute und jede Pille zählt.

„Wenn man sein Leben so genau plant, wird man auch genau wissen, wo der Haken ist“, erklärt Johnson in einem der Interviews und unterstreicht damit seinen analytischen Ansatz.

3.2. Der Alltag eines Biohackers

Der Film dokumentiert detailliert, wie Johnson seinen Tag gestaltet: Bereits um 4:30 Uhr morgens beginnt er mit intensiven sportlichen Übungen, gefolgt von der Einnahme von zahlreichen Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten. Diese Routine wird begleitet von regelmäßigen Bluttests und anderen medizinischen Kontrollen. Die Kamera zeigt eindrucksvoll die zahlreichen Geräte und Messinstrumente, die Johnsons Fortschritt überwachen sollen.

Die dokumentarische Herangehensweise schafft dabei eine fast schon hypnotische Wirkung, indem sie die minutiöse Planung und den hohen Zeitaufwand in den Vordergrund rückt. So entsteht der Eindruck, dass für Johnson jeder Aspekt seines Lebens – von der Ernährung bis zum Schlaf – optimiert werden muss, um das Ziel der ewigen Jugend zu erreichen.

3.3. Wissenschaftliche und ethische Fragestellungen

Neben der Darstellung von Johnsons persönlichen Erfahrungen werden im Film auch kritische Stimmen von Wissenschaftlern eingebracht. Diese äußern Zweifel an der Wirksamkeit vieler der von Johnson praktizierten Methoden. Insbesondere wird bemängelt, dass die Vielzahl an gleichzeitig eingesetzten Therapien es schwierig macht, deren einzelne Wirkung zu evaluieren.

Zudem regt der Film zur Diskussion über die ethischen Implikationen solch radikaler Selbstexperimente an. Die extreme Selbstdarstellung eines Individuums, das bereit ist, seine Gesundheit als Versuchskaninchen zu opfern, wirft grundlegende Fragen auf: Ist es moralisch vertretbar, den menschlichen Körper derart zu instrumentalisieren? Und welche gesellschaftlichen Konsequenzen hat ein solches Streben, das nur einem kleinen, wohlhabenden Teil der Bevölkerung zugänglich ist?

4. Narrative Struktur und Erzähltechnik

Die Erzählweise von Don’t Die zeichnet sich durch eine klar strukturierte, aber zugleich experimentelle Herangehensweise aus. Der Film nutzt verschiedene narrative Techniken, um die Komplexität von Johnsons Leben und seiner Vision darzustellen:

4.1. Chronologische Rückblenden und parallele Erzählstränge

Obwohl der Großteil der Dokumentation dem gegenwärtigen Alltag von Bryan Johnson folgt, werden immer wieder Rückblenden eingesetzt, um den Werdegang des Unternehmers und die Entstehung von Project Blueprint zu beleuchten. Diese Rückblenden verbinden Johnsons Vergangenheit als erfolgreicher Tech-Unternehmer mit seinem aktuellen, fast obsessiven Streben nach körperlicher Perfektion.

Parallel dazu werden immer wieder Experteninterviews und Kommentare von medizinischen Fachleuten eingeblendet. So entsteht ein Spannungsfeld zwischen Johnsons subjektiver Wahrnehmung seiner Erfolge und der objektiven, wissenschaftlichen Bewertung seiner Methoden.

4.2. Der Einsatz von Datenvisualisierungen

Ein besonderes stilistisches Mittel der Dokumentation ist die Integration von Datenvisualisierungen. Zahlen, Diagramme und medizinische Grafiken werden nahtlos in den Film eingefügt, um den Fortschritt von Johnsons Experimenten zu dokumentieren. Diese visuellen Elemente tragen dazu bei, den wissenschaftlichen Anspruch der Dokumentation zu untermauern und dem Zuschauer den Eindruck zu vermitteln, dass hier etwas messbar Greifbares vor sich geht.

4.3. Intime Porträts und direkte Ansprachen

Ein weiterer erzählerischer Höhepunkt ist die direkte Ansprache des Publikums durch Bryan Johnson. In mehreren Passagen wendet er sich persönlich an die Kamera, erklärt seine Beweggründe und gibt Einblicke in seine innersten Gedanken. Diese Intimität schafft eine Verbindung zwischen Johnson und dem Zuschauer und ermöglicht es, seine Ambivalenz – zwischen technologischem Fortschrittsglauben und menschlicher Verletzlichkeit – authentisch darzustellen.

5. Charakterentwicklung und Persönlichkeit von Bryan Johnson

Im Zentrum der Dokumentation steht zweifellos Bryan Johnson, dessen Persönlichkeit und Entwicklung detailliert porträtiert werden:

5.1. Der Unternehmer als Biohacker

Johnson wird als jemand gezeigt, der es versteht, seine unternehmerische Erfolgsgeschichte auf sein persönliches Gesundheitsprojekt zu übertragen. Sein disziplinierter und methodischer Ansatz spiegelt den typischen Geist eines Tech-Unternehmers wider, der an die Macht der Daten und Präzision glaubt. Durch seinen Erfolg mit Braintree hat er nicht nur finanziellen Rückhalt, sondern auch das Selbstvertrauen, radikale Methoden auszuprobieren.

5.2. Die Ambivalenz zwischen Stärke und Verletzlichkeit

Trotz seines äußerlich robusten Erscheinungsbildes und der unerschütterlichen Disziplin zeigt der Film immer wieder auch Momente, in denen Johnsons menschliche Seite zum Vorschein kommt. In Interviews berichtet er offen über frühere Depressionen und persönliche Krisen, die ihn dazu bewogen haben, sein Leben grundlegend zu ändern. Diese persönliche Geschichte verleiht dem Film eine zusätzliche emotionale Tiefe und macht Johnson als Protagonisten greifbar.

„Ich wollte nicht länger von meinen eigenen Dämonen beherrscht werden – ich wollte die Kontrolle über meinen Körper zurückgewinnen“, sagt Johnson in einem der emotional aufgeladenen Momente.

5.3. Ein Symbol für den modernen Transhumanismus

Bryan Johnson verkörpert in gewisser Weise den modernen Transhumanismus – die Idee, dass der Mensch durch Technologie und Wissenschaft über sich hinauswachsen und seine natürlichen Grenzen überwinden kann. Seine Experimente werfen daher nicht nur Fragen an die Medizin, sondern auch an die philosophische Dimension des Menschseins. Ist es erstrebenswert, den natürlichen Alterungsprozess zu manipulieren? Und welche gesellschaftlichen Folgen hat ein solches Streben, wenn es nur wenigen vorbehalten bleibt?

6. Visuelle Ästhetik und Sounddesign

Die visuelle und akustische Gestaltung von Don’t Die trägt maßgeblich zur Wirkung der Dokumentation bei:

6.1. Cinematography und Bildsprache

Unter der Regie von Chris Smith überzeugt der Film durch eine präzise Bildsprache, die sowohl technische Präzision als auch künstlerische Freiheit vereint. Die Kameraführung ist oft sehr nah, sodass Details – sei es das präzise Ablesen von medizinischen Messwerten oder die Emotionen in Johnsons Gesicht – intensiv wahrgenommen werden. Die Farbgebung variiert zwischen kühlen, fast klinischen Tönen in den Laborszenen und wärmeren, fast intim wirkenden Farbtönen in den persönlichen Interviews.

Durch den gezielten Einsatz von Zeitlupeneffekten und schnellen Schnitten werden auch die dynamischen Aspekte seines Trainings und seiner täglichen Routine eindrucksvoll dargestellt. Diese visuellen Elemente unterstützen den narrativen Fluss und unterstreichen den Kontrast zwischen der strengen, fast maschinellen Routine und den emotionalen Momenten der Selbstreflexion.

6.2. Sounddesign und Musik

Das Sounddesign des Films legt großen Wert auf die Darstellung von Daten und technologischen Prozessen. Subtile elektronische Klänge begleiten die Szenen, in denen Johnsons medizinische Geräte und Messinstrumente in Aktion treten. Gleichzeitig findet sich ein orchestraler Soundtrack, der emotionale Tiefen und dramatische Wendungen untermalt – besonders in Momenten, in denen Johnson über seine persönliche Geschichte und die Herausforderungen seines Lebens spricht.

Die Musik fungiert dabei als Bindeglied zwischen der nüchternen, wissenschaftlichen Darstellung und der emotional aufgeladenen Selbstdarstellung des Protagonisten. So wird der Zuschauer nicht nur rational, sondern auch emotional in die Thematik hineingezogen.

7. Regie und technische Umsetzung

Chris Smith, der Regisseur von Don’t Die, bringt mit seiner langjährigen Erfahrung im Dokumentarfilm eine beeindruckende Expertise ein:

7.1. Stilistische Merkmale von Chris Smith

Chris Smith ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Themen auf eine zugängliche und dennoch tiefgründige Weise zu präsentieren. In Don’t Die gelingt es ihm, die oft trockene Materie des Biohackings mit persönlichen Schicksalen und emotionalen Momenten zu verweben. Sein Ansatz ist dabei stets unprätentiös – er vermeidet übertriebene Dramatisierung, sondern setzt auf Authentizität und Transparenz.

Durch den Einsatz von Interviews, persönlichen Monologen und detaillierten Beobachtungen des Alltags schafft Smith eine Art dokumentarisches Porträt, das den Zuschauer in die Welt von Bryan Johnson eintauchen lässt. Dabei werden nicht nur die äußeren Maßnahmen Johnsons gezeigt, sondern auch seine inneren Konflikte und Zweifel. Dies verleiht dem Film eine doppelte Dimension: einerseits den Blick auf das Experiment, andererseits auf die menschliche Seite des Protagonisten.

7.2. Technische Umsetzung und Schnitt

Die technische Umsetzung der Dokumentation besticht durch eine klare Struktur und einen präzisen Schnitt. Die zahlreichen Szenen, die unterschiedliche Aspekte von Johnsons Alltag beleuchten, werden rhythmisch aneinandergereiht. Dies ermöglicht es dem Zuschauer, den komplexen Ablauf des Project Blueprint zu verstehen, ohne den Überblick zu verlieren.

Besonders erwähnenswert ist der Einsatz von Datenvisualisierungen, die nahtlos in den Film integriert werden. Diagramme, Messwerte und andere visuelle Elemente werden geschickt eingesetzt, um den wissenschaftlichen Hintergrund der Methoden zu veranschaulichen. Diese Elemente unterstreichen nicht nur den Anspruch an eine fundierte Herangehensweise, sondern erhöhen auch die Glaubwürdigkeit des Films.

8. Kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung

Die Themen, die in Don’t Die aufgegriffen werden, gehen weit über die individuelle Selbstoptimierung eines Tech-Moguls hinaus. Sie werfen ein Schlaglicht auf grundlegende Fragen unserer Zeit:

8.1. Die Obsession mit Jugend und Schönheit

In unserer modernen Gesellschaft spielt das Streben nach Jugend und körperlicher Perfektion eine zentrale Rolle. Von Schönheitsoperationen über Anti-Aging-Produkte bis hin zu radikalen Gesundheitsprogrammen – der Wunsch, den natürlichen Alterungsprozess zu verlangsamen, ist allgegenwärtig. Don’t Die stellt diesen gesellschaftlichen Trend in den Mittelpunkt, indem es zeigt, wie weit ein Einzelner bereit ist zu gehen, um diesem Ideal zu entsprechen.

8.2. Die Macht des Geldes in der Wissenschaft

Bryan Johnsons experimenteller Lebensstil wäre ohne den enormen finanziellen Rückhalt, den er durch seine unternehmerischen Erfolge genießen darf, undenkbar. Die Dokumentation macht deutlich, wie Geld als Katalysator für wissenschaftliche Innovationen dient – aber auch, wie es zu einer Spaltung in der Gesellschaft führen kann. Nur ein privilegierter Teil der Bevölkerung kann sich solche radikalen Experimente leisten, während der Großteil von uns mit herkömmlichen medizinischen Behandlungen auskommen muss.

8.3. Transhumanismus und die Zukunft des Menschseins

Die in Don’t Die dargestellten Experimente sind ein Paradebeispiel für transhumanistische Bestrebungen – der Idee, dass der Mensch durch den Einsatz von Technologie und Wissenschaft seine natürlichen Grenzen überwinden kann. Diese Visionen werfen fundamentale Fragen auf: Was bedeutet es, menschlich zu sein? Wo liegen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine? Und wie verändert sich unser Selbstverständnis, wenn der Tod nicht mehr als unvermeidlicher Endpunkt gilt?

9. Wissenschaftliche Perspektiven und Kritik

Obwohl Bryan Johnson selbst fest an die Wirksamkeit seiner Methoden glaubt, bleibt in Fachkreisen die wissenschaftliche Bewertung seines Projekts umstritten. Mehrere Experten weisen darauf hin, dass es bislang an fundierten klinischen Studien fehlt, die die einzelnen Bestandteile von Project Blueprint eindeutig belegen könnten.

9.1. Kritische Stimmen aus der Wissenschaft

Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist, dass Johnson so viele verschiedene Therapien und Medikamente gleichzeitig einsetzt, dass es nahezu unmöglich ist, den individuellen Nutzen einer einzelnen Maßnahme zu isolieren. Einige Wissenschaftler warnen zudem davor, dass der übermäßige Einsatz von Medikamenten und experimentellen Behandlungen langfristige, noch unbekannte Nebenwirkungen haben könnte.

„Die Vielzahl der Behandlungen macht es extrem schwer, objektiv zu bewerten, was tatsächlich einen positiven Einfluss hat – und was nur ein teurer Placebo-Effekt ist“, so ein Medizinforscher, der anonym bleiben möchte.

9.2. Die Rolle der Selbstexperimentation

Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion oft aufgegriffen wird, ist die Frage der Selbstexperimentation. Während Johnson offenlegt, alle Daten seiner Experimente zu veröffentlichen, bleibt fraglich, ob seine Methoden auch auf breiterer Basis reproduzierbar und sicher sind. Die Dokumentation zeigt, dass Johnson seine Gesundheit als eine Art lebendes Labor betrachtet – ein Ansatz, der sowohl mutig als auch riskant ist.

9.3. Ethik und Verantwortung in der Forschung

Die extreme Selbstoptimierung, wie sie in Don’t Die dargestellt wird, bringt auch ethische Fragen mit sich. Ist es vertretbar, den eigenen Körper als Versuchskaninchen zu verwenden, auch wenn man sich der potenziellen Risiken bewusst ist? Und wie geht die Gesellschaft mit den Implikationen um, wenn der Zugang zu solchen Experimenten ausschließlich einer kleinen, privilegierten Elite vorbehalten bleibt?

10. Vergleich mit anderen Anti-Aging- und Biohacking-Dokumentationen

Don’t Die reiht sich in eine wachsende Zahl von Dokumentationen ein, die sich mit dem Thema Unsterblichkeit und Biohacking auseinandersetzen. Während einige Filme in diesem Genre oftmals sensationsheischend und oberflächlich bleiben, besticht Don’t Die durch seine detailreiche und analytische Herangehensweise.

Im Vergleich zu anderen Produktionen – etwa Dokumentarfilmen, die sich mit alternativen Lebensstilen oder radikalen Gesundheitstrends beschäftigen – hebt sich Don’t Die durch seinen Fokus auf wissenschaftliche Daten und den offenen Dialog mit Experten ab. Der Film zeigt nicht nur die Experimente an sich, sondern beleuchtet auch deren philosophische und gesellschaftliche Dimensionen.

Die Balance zwischen der Darstellung persönlicher Geschichten und der kritischen wissenschaftlichen Analyse macht den Film zu einem wichtigen Beitrag in der Debatte um transhumanistische Visionen und die Grenzen der modernen Medizin.

11. Rezeption und Kritiken

Die Reaktionen auf Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will sind bis dato gemischt – was angesichts der polarisierenden Thematik kaum überraschen dürfte:

11.1. Positive Stimmen

Viele Zuschauer und Kritiker loben den Film für seine authentische Darstellung und die intensive, visuelle Umsetzung. Besonders hervorgehoben wird die Fähigkeit von Regisseur Chris Smith, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte verständlich darzustellen, ohne den emotionalen Kern der Geschichte zu verlieren. Johnsons offene Schilderungen seiner persönlichen Krisen und Erfolge verleihen dem Film eine emotionale Tiefe, die ihn über reine Technikdokumentationen hinaushebt.

11.2. Kritische Bewertungen

Auf der anderen Seite wird häufig die Frage aufgeworfen, ob Johnsons radikaler Ansatz überhaupt realistisch oder gar wünschenswert ist. Kritiker bemängeln, dass der Film teilweise zu sehr in den Selbstinszenierungen seines Protagonisten verhaftet bleibt und wenig Raum für eine unabhängige, kritische Analyse lässt. Insbesondere die Vielzahl der experimentellen Maßnahmen wird von einigen als undurchsichtig und potenziell gefährlich eingestuft.

Ein Teil der Kritik fokussiert sich auch auf die ethischen Implikationen: Während Johnson als Individuum den Preis für seine Ambitionen zu zahlen bereit ist, bleibt unklar, welche Konsequenzen ein solches Streben nach Unsterblichkeit auf die Gesellschaft insgesamt haben könnte.

11.3. Publikum und Medien

Die Berichterstattung in renommierten Medien wie Decider hebt hervor, dass Don’t Die – trotz oder gerade wegen seiner kontroversen Thematik – ein faszinierendes Porträt eines modernen Exzentrikers darstellt. Die Kritik an Johnsons Lebensstil wird mit der Bewunderung für seinen Mut und seine Entschlossenheit vermischt. Dieser Zwiespalt spiegelt wider, wie geteilte Meinungen zu den Themen Biohacking, Transhumanismus und Selbstoptimierung in der Öffentlichkeit bereits seit langem sind.

12. Schlussbetrachtung

Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will ist mehr als nur ein Dokumentarfilm über extreme Anti-Aging-Methoden. Er ist ein Spiegelbild unserer Zeit, in der technologische Innovationen und wissenschaftliche Fortschritte dazu führen, dass traditionelle Vorstellungen von Leben und Tod in Frage gestellt werden. Bryan Johnsons Selbstexperiment – so radikal und umstritten es auch sein mag – lädt den Zuschauer ein, über die Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Selbstoptimierung nachzudenken.

Der Film zeigt eindrucksvoll, wie eng sich Fortschrittsglaube, finanzielle Macht und persönliche Krisen miteinander verflechten. In Johnsons diszipliniertem Alltag, der fast schon einer religiösen Zeremonie gleicht, manifestiert sich der moderne Wunsch nach Unsterblichkeit. Gleichzeitig fordert der Film dazu auf, die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen eines solchen Strebens kritisch zu hinterfragen.

Chris Smith gelingt es, durch eine Kombination aus präziser Technik, emotionaler Intimität und fundierter wissenschaftlicher Einbettung einen Film zu schaffen, der sowohl informiert als auch berührt. Dabei bleibt Don’t Die stets authentisch und vermeidet überzogene Dramatisierungen. Stattdessen bietet er einen differenzierten Blick auf die komplexe Welt des Biohackings, in der wissenschaftliche Möglichkeiten und menschliche Verletzlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Film – unabhängig von der persönlichen Meinung zu Johnsons Lebensstil – einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über die Zukunft des Menschen leistet. In einer Welt, in der technologische Fortschritte rasant voranschreiten und die Grenzen des Möglichen ständig neu definiert werden, stellt sich die Frage: Was sind wir bereit zu opfern, um die Zeit anzuhalten? Und welchen Preis hat es, wenn der Traum von Unsterblichkeit zur Realität wird?

13. Quellen

-

IMDb – Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever

URL: https://www.imdb.com/de/title/tt34977130/ -

Netflix – Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever

URL: https://www.netflix.com/de/title/81757532 -

Film-Rezensionen.de – Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will

URL: https://www.film-rezensionen.de/2025/01/dont-die-der-mann-der-unsterblich-sein-will-netflix/ -

Decider – Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever

URL: https://decider.com/2025/01/09/dont-die-bryan-johnson-netflix-documentary-review/

Dieses facettenreiche Porträt von Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will zeigt, wie der Film weit über die reine Darstellung von Biohacking hinausgeht. Er fordert uns auf, kritisch über den Preis des Fortschritts, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten und die ethischen Herausforderungen in einer zunehmend technisierten Welt nachzudenken.